■超特急「つばめ」伝 (文・碓氷六三郎殿)

九州新幹線(新八代ー鹿児島中央)開業の際、その列車名が「つばめ」に正式決定したと聞いて、感慨を胸に抱いたファンは少なくなかったことでしょう。

かつては国鉄最高の列車として君臨しながら、新幹線に追われる形で姿を消した「つばめ」が、いままさに新幹線となって復活したのですから…

三代に渡る栄光の超特急「つばめ」の歴史を、ここに紹介したいと思います。

【元祖超特急…初代「燕」】

“特急”とは元来“特別急行”の略。現在でこそ全国いたるところを走っている特急列車ですが、かつては庶民が乗りたくても乗れないような、まさに特別な列車でした。

さて、その特急列車が最初に登場するのが明治45年6月。それまでの新橋―神戸間“最急行”を下関まで延長して種別改称したもので、下関で関釜航路と連絡する国際列車でもありました。

この列車は大正3年の東京駅開業にともない東京―下関間の運転となりますが、まだこの時点では名前は付けられず、「特別急行1・2列車」と呼ばれていました。

大正12年、「特別急行3・4列車」が登場。「1・2列車」が一等車・二等車のみで編成された(他に食堂車や寝台車、展望車も有り)のに対して、「3・4列車」は三等車のみの構成で、大衆向けの列車だったようです。

昭和4年、この特別急行に愛称すなわち名前がつけられることとなりました。一般公募により「1・2列車」には「富士」、「3・4列車」には「櫻」の名前が与えられています。ちなみに一般公募では「富士」が一位、「櫻」が三位でした。

昭和5年、それまでの「富士」「櫻」の上を行く特急列車が登場します。

東京―神戸間に設定されたその列車こそが、初代の「燕」でした。

この「燕」は運転区間を東京―神戸間に限定する替わりに、同区間の所要時間を2時間40分も短縮して見せた、まさにスピード重視の“元祖超特急”でした。

ちなみに前年の愛称一般公募の際、「燕」は二位だったのですが、この列車のためにあえて温存されたといわれています。

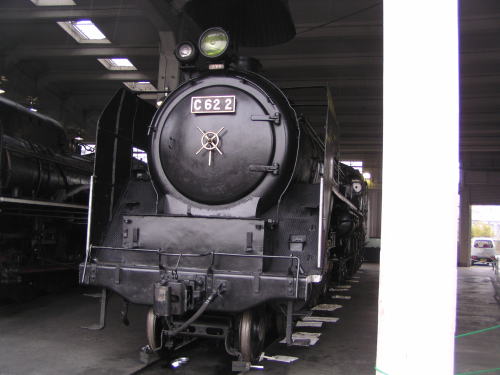

特急「燕」を牽引して御殿場を越えた

機関車と同じ形式のC51形

|

さて、東京―神戸間所要9時間という、当時としては驚異的なスピード運転の影には、血と涙の結晶とも言うべきさまざまな技術がありました。

最たる例は御殿場越え(現在の御殿場線)で、急勾配のために国府津で補助機関車をわずか30秒で増結し、御殿場で走行中に切り離すというサンダーバードもびっくりの荒業を毎日行っていたというのだから恐れ入ります(関ヶ原付近でも同様のことをやっていたそうです)。

また、当時は既に東京-国府津間が電化完了していたのですが、「燕」は機関車付け替えによるロスタイムを嫌って、あえて全区間蒸気機関車による牽引となっていました。

|

この「必ずしも電化にこだわらない」という考え方は、「ディーゼル車による高速特急車両の開発」という形で現在のJR北海道に引き継がれています。

その後、特急「燕」は丹名トンネル開通により更にスピードアップ(昭和9年)、まさに国鉄最高列車として君臨しますが、その終焉は意外な形でやってきました。

昭和18年、大東亜戦争戦局悪化による石炭事情の悪化と軍事輸送優先の方針から、初代「燕」はあっけなく廃止されてしまったのです。

ちなみに、「富士」「櫻」や、昭和12年に登場した「燕」の大衆向けバージョンというべき特急「鴎」も、昭和19年までに全て姿を消しています。

【本家超特急…二代目「つばめ」】

昭和24年、戦後初の特急が東京―大阪間に登場します。

当時の加賀山国鉄総裁により「平和」と名づけられたこの特急列車は、昭和25年元旦に一般公募により決定した愛称「つばめ」に名前を変えています。二代目「つばめ」の誕生です。

以降「つばめ」は、日本の戦後復興を牽引するかのように活躍します。

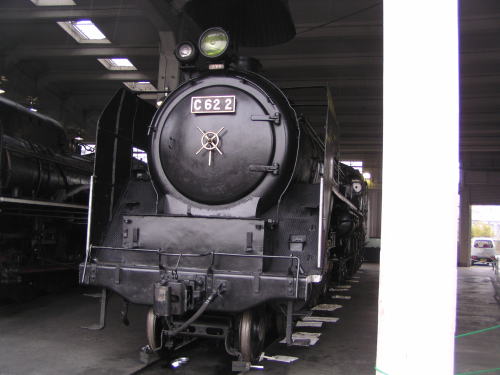

二代目「つばめ」を牽引したC62形機関車

|

|

デフに光るつばめのエンブレムがかっこいい

|

当初こそ諸事情から戦前以下のスピードでしかなかったものの、昭和25年10月には回復。昭和31年の東海道線の全線電化により更にスピードアップ。

東京―大阪間7時間30分となり、8時間の壁を突破しました。

昭和33年11月、国鉄初の電車特急「こだま」(151系特急型電車使用)に最速特急の座をあけ渡しますが、これは当時の「つばめ」の売り物であった“一等展望車”が電車ではつけられないことが大きかったようです(注:当時の「つばめ」は機関車が客車を牽引する“客車列車”でした)。

|

東海道線全線電化後の「つばめ」を牽引した

機関車と同じ形式のEF58形電気機関車

|

故に、昭和35年にクロ151型“パーラーカー”が開発されると「つばめ」も電車化され、最速の座を奪回しています。

また、2往復体制に増強され、広島まで区間延長になったのもこの頃です。

余談になりますが、現在のプロ野球「ヤクルトスワローズ」のルーツは「国鉄スワローズ」(昭和25年設立・金田正一投手が有名です)で、その球団名はやはり特急「つばめ」に由来しています。

この「つばめ」に転機が訪れたのは昭和39年の東海道新幹線開業。

文字通りの超特急の登場で、“本家超特急”の「つばめ」は運転区間変更を余儀なくされます(新大阪―博多間)。

ただし、新幹線からの乗継客を引き受ける重責を担うことになったのですから、一概に“都落ち”とは言えないでしょう。

もっとも、使用車種が変更されたため(481系交直両用特急型電車)、“パーラーカー”は取り上げられてしまいましたが…

つづく昭和47年、新幹線岡山開業。「つばめ」はまたも運転区間変更となります(岡山―博多・熊本間、のちに西鹿児島まで延長)。

さすがにかつての“超特急”の威光はうすれてきましたが、それでも常に最新型車輛が充当されるなど、西日本のステータストレインとして君臨し続けました。

そして昭和50年、新幹線博多開業。

これ以上の都落ちを自ら拒んだのか、それとも九州当局が拒否したのか、“本家超特急”二代目「つばめ」はその生涯に終止符を打ったのでした。

【復活超特急…三代目「つばめ」】

三代目「つばめ」の“仕官話”は何度か取り沙汰されていました。

たとえば、昭和57年の上越新幹線開業。

このときは一般公募での順位などから、速達特急での「つばめ」抜擢が9割方決まっていましたが、新潟当局の勘違い(「新潟地方にツバメは飛来しない」と言ってしまった)のため立ち消えとなってしまいました。

その後も特急名称の一般公募などでは、常に上位に名を連ねる「つばめ」でしたが、なぜか採用されないという不遇の時代が続きます。

どうもJR各社には旧国鉄のイメージを極端に嫌うところがあるようで、「つばめ」の場合は先代の“国鉄最高”のイメージがかえって災いしたようです。

三代目「つばめ」として充当された787系

|

そんな「つばめ」を最終的に登用したのは、JR九州でした。

平成4年、それまでの看板特急「有明」を縮小した上で、小倉・博多―西鹿児島間の特急に「つばめ」が抜擢されます。

ちなみに「有明」は二代目「つばめ」の縮小バージョンともいうべき特急列車でしたから、「有明」から三代目「つばめ」への線路明け渡しは、ある意味“恩返し物語”とも言えるかもしれません。

新型車輛787系特急型電車の強烈な印象(まるでメカゴジラ)とあいまって、たちまち人気を博した三代目「つばめ」は、みごとにJR九州の期待に応えたといってよいでしょう。

以降、三代目「つばめ」は九州最高の特急として君臨し、「ソニック」や「白いかもめ」といった新型車輛が他線の特急に充当されても、その輝きを失うことはありませんでした。

|

そして平成15年、九州新幹線開業。

“離れ小島”の新幹線とはいえ、「つばめ」はついに新幹線特急の座につきました。

ちなみに、九州新幹線そのものの区間は新八代-鹿児島中央(旧西鹿児島)間ですが、「つばめ」はこの新幹線特急と博多-新八代間の在来線特急「リレーつばめ」とがワンセットでカウントされる(飛行機の“乗り継ぎ便”と同じ)ため、事実上博多-鹿児島中央間の特急列車として設定されています。

かつて“日本最高特急”の座に君臨しながらも、新幹線に追われる形で姿を消した「つばめ」。

その「つばめ」が今、自らの実力を以って新幹線のレールの上に立ちました。このさき、九州新幹線のレールが東京まで直結したときに、はたして「つばめ」の東京逆上陸、すなわち日本最高特急の座を奪回することが出来るのか、注目されるところです。

参考文献

国鉄の戦後がわかる本(上下刊) 山海堂

鉄道(小学館学習図鑑シリーズ) 小学館

超特急「つばめ号」殺人事件 光文社

トミックス総合カタログ2004-2005 トミーテック

他多数

|